煎茶の市場価格が下がり続け、肥料・農薬代や重油・ガス代といった生産コストが上昇するなか、多くの茶農家が次の一手を模索しています。

一方で、世界的に見ると抹茶をはじめとした日本茶の需要は右肩上がりを続けており、特に「有機」「オーガニック」への注目度が高まっています。

しかし、海外市場では農薬基準が厳しく、たとえ需要があっても従来の栽培方法では輸出が難しいのが現実です。

そこで注目されているのが、「有機転換」による品質と信頼性の向上です。

本記事では、有機転換を検討するお茶農家の皆さまに向けて、基礎知識から支援制度、将来性のある抹茶市場や再生可能エネルギーとの組み合わせまでを網羅的にご紹介します。

「転換したいけれど不安がある」「今のままで大丈夫なのか」と悩む方にとって、第一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

お茶の有機転換で未来を拓くために知っておきたい7つのこと

お茶の有機転換で未来を拓くために知っておきたい7つのことについて解説します。

- ①なぜ今、有機転換が注目されているのか

- ②煎茶の現状と価格下落の背景

- ③有機転換と有機JAS認証の違いと注意点

- ④「転換期間中」のお茶は本当に売れるのか

- ⑤補助金・支援制度を活用した有機転換の進め方

- ⑥失敗しない有機転換ステップ【実例付き】

- ⑦TEA ENERGYが考える有機栽培の未来

①なぜ今、有機転換が注目されているのか

環境への配慮と健康志向の高まりによって、現在有機栽培への関心が世界的に高まっています。

消費者は「安心・安全」を求める傾向が強くなり、特に輸出においては有機認証の有無が商流を左右する要素となっているのが事実です。

欧米をはじめとした市場では、有機であることが流通の必須条件となる場合もあることをご存じでしょうか。

日本の茶業界にとって、有機転換は海外市場への扉を開く重要な戦略のひとつであることは間違いありません。

環境と経済、どちらにも貢献できる農業形態として、今こそ有機への転換が注目されています。

②煎茶の現状と価格下落の背景

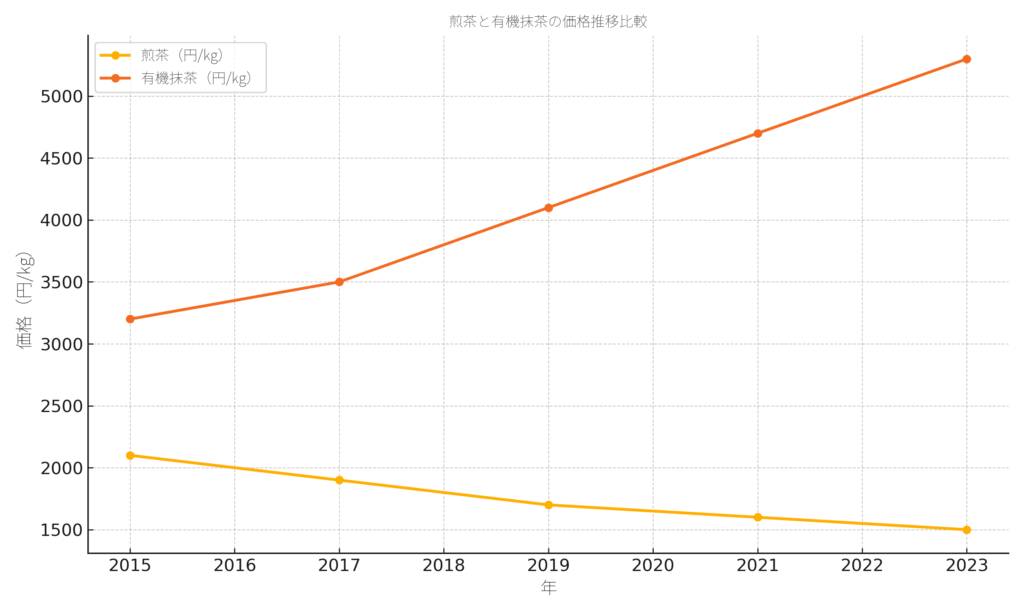

農林水産省などの統計を参考にしても、急須で淹れる煎茶の消費が長期的な減少傾向にあることは疑いようもありません。

ペットボトルの普及やライフスタイルの変化により、若年層を中心に煎茶離れが進んでいるとされています。

その結果、産地価格も軒並み低下しており、経費高騰が重なることで経営を圧迫しているのが現状です。

一方、抹茶の需要は健康食品やスイーツへの応用により、世界的に拡大傾向にあります。

この市場変化に対応する手段として、煎茶から碾茶への転換は合理的な選択肢の一つとなっています。

③有機転換と有機JAS認証の違いと注意点

そもそも「有機転換」とは、農薬や化学肥料を使わずに有機JAS認証の取得を目指すプロセス全体を指します。

有機JAS認証とは、第三者機関による審査を経て、認証基準を満たした農産物だけが表示できる制度です。

多年生作物であるお茶の場合、転換期間は3年以上が必要とされ、認証前には「有機」表示はできません。

ただし「有機転換中」などの表示を行うことが可能な場合もあり、制度に即した管理が求められます。

表示ミスは法令違反となる恐れもあるため、生産者本人の制度に対する理解はもちろん、専門家との連携も重要です。

④「転換期間中」のお茶は本当に売れるのか

「有機転換中」という表現では売れにくいのでは、という不安の声もありますが、実際には一定の需要があります。

特に輸出や有機専門流通においては「将来的な有機化」が明確であることが高評価の理由です。

化学農薬不使用であることや履歴の透明性など、消費者やバイヤーにとっての信頼材料にもなります。

販売戦略次第で付加価値を伝えることができれば、価格面でも通常品より高く評価されるケースもあるでしょう。

販売先や流通経路の選定が、転換中のお茶の商品価値を左右する大きな要因となります。

⑤補助金・支援制度を活用した有機転換の進め方

有機転換には一定のコストがかかるため、国や自治体の支援制度を上手に活用することが重要です。

農林水産省の「環境保全型農業直接支払交付金」などでは、面積に応じた助成が受けられます。

また、多くの自治体では有機JAS認証の取得費や設備投資費への補助制度が設けられています。

以下に、代表的な支援制度の概要を表にまとめました。

| 制度名 | 内容 | 対象 |

|---|---|---|

| 環境保全型農業直接支払交付金 | 面積あたり最大8,000円支給 | 全国 |

| 有機JAS認証支援 | 認証費用の補助(自治体による) | 市区町村ごと |

| 農業次世代人材投資資金 | 年最大150万円の支援 | 新規就農者 |

導入前に、まずは各自治体の農政課や地域の農業改良普及センターに相談することをおすすめします。

⑥失敗しない有機転換ステップ【実例付き】

有機転換を成功させるためには、段階的かつ計画的な取り組みが重要です。

以下は、静岡県で有機転換に成功した茶農家を参考にしたモデルプランとなっています。

| ステップ | 内容 | 期間 |

|---|---|---|

| ①土壌分析 | pH・有機物含量・微生物評価 | 初期〜3ヶ月 |

| ②有機肥料施用 | 緑肥・堆肥の活用 | 随時 |

| ③農薬フリーの準備 | 防虫ネットや生物防除資材 | 3ヶ月〜6ヶ月 |

| ④記録管理 | 栽培記録・写真・資材使用の記録 | 継続 |

| ⑤販売戦略 | 「有機転換中」として販売先開拓 | 転換1年目〜 |

一人で考えて進めるのではなく、支援団体や認証機関、周囲の農家と連携することが成功への近道です。

⑦TEA ENERGYが考える有機栽培の未来

TEA ENERGYでは、有機栽培を「持続可能な地域農業の要」と捉えています。

特に重視しているのが、碾茶や抹茶といった輸出に適した高付加価値品目との連携です。

さらに、営農型太陽光発電の架台を「碾茶棚」として活用し、カーテンのように被覆資材を設置することで、作業負担の軽減と遮光効果を同時に実現する技術を推進しています。

このような仕組みによって、再生可能エネルギーと農業の融合による「地球に優しく、経済的にも持続可能な農業モデル」が構築されていきます。

私たちが目指しているのは、農家や地域と連携し環境配慮型かつ収益性の高い次世代農業を実現することです。

煎茶から碾茶へ:お茶農家の新しい選択肢

煎茶から碾茶への転換は、価格低迷に悩むお茶農家にとって、大きな希望となり得ます。

①煎茶市場の縮小と碾茶・抹茶の拡大

近年、国内での煎茶需要は深刻な減少傾向にあり、多くの茶農家が経営に課題を抱えています。

一方で、抹茶を含む碾茶の市場は、健康志向の高まりやグローバル展開の進行により拡大を続けている状況です。

海外では抹茶ラテや抹茶スイーツといった用途が増え、さまざまな消費層に広がっています。

このような市場動向に応じて、煎茶から碾茶への品種転換・生産切替を検討する動きが広がっています。

農家にとっては、新たな収益源を確保するチャンスとも言えるでしょう。

②碾茶に向いている土壌・品種とは

碾茶に適した栽培条件には、一定の保水性と排水性を兼ね備えた土壌が必要です。

また、覆下栽培に適した立地(風の影響が少なく遮光設備を導入しやすい場所)が推奨されます。

品種としては「さみどり」「ごこう」「おくみどり」などが碾茶に向いているとされ、旨味や色味の面で高評価を得やすいです。静岡では「つゆひかり」「しずゆたか」といった比較的新しい品種も注目を集めています。

これらの品種は有機栽培との相性も良く、品質と収益の両立が期待できることが大きな強みです。

改植を検討する際は、品種選定だけでなく地域の気候や市場ニーズとの整合性を十分に考慮することが求められるでしょう。

③碾茶への転換に必要な設備とコスト

碾茶への転換には、覆下栽培設備(遮光資材やフレーム)、専用の摘採機器、一次加工設備(てん茶加工)などの導入が必要になります。

新規設備の導入には一定の初期投資が発生しますが、営農型太陽光発電と組み合わせた設計により、遮光構造の兼用が可能です。

特にTEA ENERGYの提案では、架台にカーテンレール式で被覆資材を取り付けることで、効率的な被覆作業と資材コストの削減が実現可能です。

必要な投資規模は面積や既存設備により異なりますが、自治体補助制度との併用により初期負担の軽減が期待できます。

中長期的な視点で「加工・販売までを見据えた栽培体制」を構築することが重要です。

④有機碾茶が輸出で有利になる理由

海外では「有機」「抹茶」「ジャパンブランド」という3つの要素が強く評価されます。

とくに欧州・北米では、残留農薬規制が厳しいため、有機JAS・USDA ORGANIC等の認証取得が大きな武器となっている状況です。

有機認証のある碾茶は、単価面でも高価格帯での流通が期待でき、バイヤーからの引き合いも強くなります。

また、品質とストーリー性(生産者の想い・地域性)を組み合わせたブランディングによって、継続的な取引につながる可能性が高まります。

輸出を視野に入れるなら、有機碾茶は将来性のある選択肢です。

有機抹茶の需要と世界市場の動向

有機抹茶は、今や日本国内だけでなく、海外市場においても大きな注目を集めています。

①世界の抹茶需要はどれくらい伸びているか

市場調査会社(Research and Marketsなど)の推計によれば、2023年時点における世界の抹茶市場規模は約73億ドルに上るとされています。

同調査で、2028年には120億ドル前後まで拡大する可能性があると予測されていることも注目すべきでしょう。

ただし、この数値はあくまでも将来予測に基づくものであり、実際の市場成長には地域差や商品カテゴリーの違いが影響する点に留意が必要です。

とはいえ、抹茶が「健康・自然・持続可能性」を象徴する素材として世界的に認識され始めているのは事実です。

特にオーガニック市場においては、有機抹茶は今後も注目度が高まっていくカテゴリーの一つと考えられます。

②輸出で求められる残留農薬基準と対策

抹茶を含む茶類の輸出には、各国の残留農薬基準(MRL)をクリアする必要があります。

欧州連合(EU)では、日本国内で許容されている成分でも厳しい基準を設けていることがあり、農薬の選定・不使用が大前提となります。

有機認証(有機JAS、USDA ORGANIC、EU Organic等)を取得することで、農薬不使用の証明として流通における信頼性は大きく高まるでしょう。

また、輸出先の企業から第三者による検査証明書や生産履歴の提示を求められることもあります。

これらに対応する体制を整えることが、有機抹茶の輸出を成功させる鍵となります。

③日本産有機抹茶の信頼性とブランド力

「Made in Japan」の有機抹茶は、品質・味・色味のすべてにおいて海外で高い評価を得ています。

日本茶の伝統と製造技術への信頼がベースにあり、特に石臼挽きの抹茶はプレミアムカテゴリーとして扱われます。

抹茶の香りや旨味は、栽培方法・品種・製造工程のすべてで決まるため、有機であっても高品質を維持できることが重要です。

その意味でも、日本の生産者が手がける有機抹茶は、品質と物語性を併せ持つ「ブランド資産」といえるでしょう。

国際展示会や見本市への出展を通じて、ブランド構築に力を入れる事業者も増えています。

④輸出で成功している有機抹茶事例

国内の有機抹茶生産者の中には、海外バイヤーとの直接契約により安定した輸出実績を持つケースも見られます。

静岡県や京都府の生産者団体では、有機JASおよび輸出先国の認証を取得し、アメリカ・EU・シンガポールなどへ出荷を行っています。

こうした事例に共通するのは、「品質」「履歴の明確さ」「継続供給体制」の3つが揃っている点です。

また、現地オーガニック専門店やカフェチェーンと連携し、OEMとして商品展開されることもあります。

輸出成功の鍵は、生産・加工・販売の三位一体での戦略的な取り組みにあると言えるでしょう。

営農型太陽光発電と有機栽培の親和性

営農型太陽光発電は、有機栽培と非常に高い親和性を持った革新的な農業モデルです。

①営農型太陽光発電とは何か?

営農型太陽光発電とは、農地の上空に太陽光パネルを設置しながら、下で農作物を栽培するモデルです。

パネルの設置によって作物への日射量を適度に調整できるほか、農地としての利用を継続しながらエネルギーも生産するというメリットがあります。

農業と再生可能エネルギーの両立という点で、持続可能な農業への貢献が期待されている方法です。

現在では国の制度に基づき、条件を満たせば農地としての利用継続が認められています。

②なぜ有機と太陽光は相性が良いのか

有機農業は自然との調和を大切にするため、化学肥料や農薬等を使用せず、環境配慮が前提となります。

一方、太陽光発電は再生可能エネルギーとしてCO₂削減に貢献し、脱炭素社会の実現に不可欠な技術です。

この2つの仕組みを組み合わせることで、「環境保全型の農業モデル」としての説得力が生まれます。

また、農業経営上も太陽光パネルによって過乾燥や直射日光を軽減し、微生物環境を整えるなど、間接的な栽培支援効果も期待されます。

農業とエネルギーの両面でSDGsの達成に資する、意義ある組み合わせです。

③光と影を活かした碾茶向けの活用法

碾茶の栽培では、摘採前に20日〜30日の「覆下期間」が必要とされ、日光を大幅に遮る必要があります。

TEA ENERGYは、この覆下作業を効率化するため、営農型太陽光発電の架台を碾茶棚として活用する仕組みを構築していることが特徴です。

太陽光パネルの架台にカーテンレール式で被覆資材を設置する構造を採用し、遮光性を確保しながらも従来の手作業に比べて被覆作業の省力化と資材の効率的な活用が実現できます。

有機碾茶の生産と作業の合理化を両立する技術として注目されています。

④TEA ENERGYの営農型太陽光発電実例

TEA ENERGYが展開するモデル農場では、有機碾茶の栽培と営農型太陽光発電を組み合わせた取り組みが進行中です。

農地の上部には太陽光パネルを設置し、下では有機栽培による碾茶が育てられています。

被覆資材はカーテンレール式で手軽に設置でき、作業の時間と人手を大幅に削減できる構造となっています。

発電された電力は地域の電力網に供給され、地域全体の電力供給の安定化に貢献するほか、エネルギーの地産地消によるCO₂排出削減にも寄与することが強みです。

今後はこの技術モデルを他地域にも展開し、地域ぐるみの有機農業・再エネ循環モデルを広めていく方針です。

有機転換を成功に導くために農家が今からできること

有機への転換を目指すなら、準備は早ければ早いほど有利です。

①今すぐ始めたい!土づくりと環境整備

有機転換の第一歩は、「圃場の土づくり」です。

土壌診断によってpHや有機物含量を確認し、緑肥や堆肥を用いた改善を行うことが推奨されます。

微生物の活動を活性化させ、肥料成分の循環を高めることが有機栽培の基盤を作ります。

また、周辺農地との境界管理や、防除資材の飛散を防ぐ物理的措置も重要です。

環境整備は一朝一夕で完了するものではないため、早期着手がカギになります。

②農薬ゼロで収量を確保する工夫

農薬を使わずに一定の収量を維持するには、予防的な病害虫管理と栽培技術の工夫が必須です。

防虫ネットの設置やコンパニオンプランツの活用、天敵の導入など、物理的・生物的な対策を組み合わせる必要があります。

また、剪定や被覆のタイミングなどを工夫することで、病害の発生リスクを抑制することも可能です。

経験を積み重ねながら、地域の事例や研究機関の知見を取り入れていく姿勢が求められるでしょう。

たとえ有機であっても収量と品質は両立可能であり、知恵と工夫が収益性の差を生みます。

③地域・企業・行政との連携方法

有機農業は、個人だけで進めるのではなく、地域全体での取り組みが成功の鍵を握ります。

複数の農家が有機転換を行うことで、周囲からの農薬飛散を防ぎやすくなります。

また、企業との連携によって、加工・輸出・販売などの出口戦略を強化することも可能です。

行政の支援制度や農業支援センター、普及指導員の活用も大きな助けとなるはずです。

まずは情報交換と相談の場を持つことから、有機ネットワークの構築を始めていきましょう。

④未来の農業に求められる「脱炭素」の視点

今後、農業もまたカーボンニュートラルの社会に向けた重要なプレイヤーになります。

有機農業は、化学肥料や農薬の製造・使用に伴う温室効果ガスの排出を抑える手段とされ、国の「みどりの食料システム戦略」でも中核を担っています。

営農型太陽光発電と組み合わせることで、エネルギーの地産地消も実現でき、地域の脱炭素にも貢献可能です。

今後の制度改正や社会の変化に柔軟に対応するためにも、環境視点を取り入れた農業経営がますます重要になります。

「次の世代に残す農業」として、有機+再エネの融合モデルが未来の標準になる時代が近づいているのです。

お茶の有機転換は、環境への配慮だけでなく、将来の輸出市場を見据えた経営判断として重要な選択肢です。

煎茶から碾茶への転換、有機認証の取得、そして営農型太陽光発電との組み合わせにより、新しい農業の形が広がり始めています。

今後の茶業は、単なる作物生産にとどまらず、「信頼」「持続性」「エネルギー」の視点がより重視される時代に入っていきます。

本記事で紹介した内容が、有機転換を進める上での参考となり、不安の解消や将来への展望につながれば幸いです。

TEA ENERGYでは、有機栽培と再エネ活用の両立に向けたご相談やサポートも承っています。

現在の状況から一歩踏み出したいとお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

コメント