海外でも注目を集めている抹茶の原料「碾茶」の製造には、決して欠かせない工程として「遮光」が挙げられます。

太陽光発電システムは、遮光機能を高めながら農地としての活用もできるため、碾茶栽培と非常に高い親和性を示していることをご存じでしょうか。

本記事では、営農型太陽光発電の基本的な仕組みから遮光が碾茶の品質にもたらす具体的な効果、そして碾茶に適したお茶の品種まで、幅広く詳しく解説します。

また、有機栽培との組み合わせや将来的な展望についても触れ、これからの茶業を支える実践的な知見をご提供します。

碾茶栽培を改善・拡張したい農家の方にとって、導入のヒントとなる内容をまとめましたので最後までご覧ください。

碾茶に最適な営農型太陽光発電とは

本章では、碾茶栽培において有効な営農型太陽光発電の構造と特性について、導入事例を交えながら解説します。

①営農型太陽光発電の基本構造

営農型太陽光発電は、農地上に一定の高さで太陽光パネルを設置し、作物の栽培と太陽光発電を同時に行う農業形態です。

作物を栽培する地面の作業性を確保するため、パネルは一般的に地上2m以上の高さに設置され、農業機械の通行や管理作業に支障が出ないよう設計されます。

もともと、遮光によって品質が高まる作物の栽培体系と営農型太陽光発電の構造は非常に親和性が高いのが特徴です。

ただし、遮光はアミノ酸比率など一部品質指標の改善につながる一方、過度の遮光は収量低下の要因にもなります。

煎茶では被覆の目的・時期・遮光率により効果が異なるため一律には言えませんが、品質が高まる傾向にあります。

TEA ENRGYでは、太陽光発電システムの架台を碾茶用の被覆棚として活用することで、従来の被覆資材を直掛けする手法に代わる新しい碾茶栽培のご提案をしています。

②遮光機能と碾茶栽培の関係

碾茶は収穫の約20日前から遮光処理を行う「被覆」により、旨味成分であるアミノ酸含量の増加を図る栽培方法が基本です。

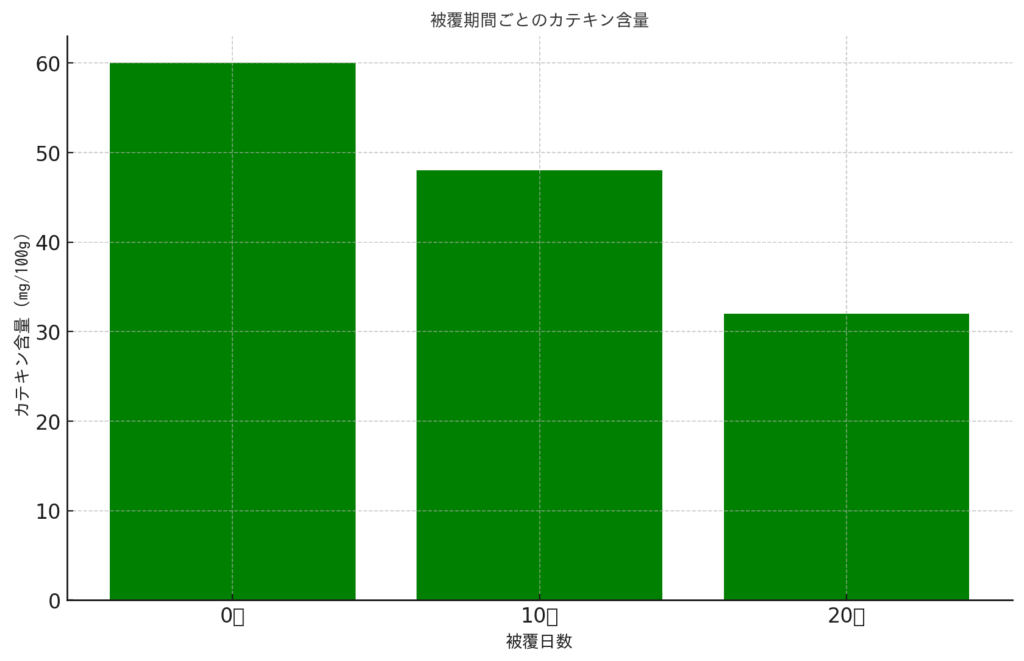

被覆工程によって茶葉の緑色は濃くなり、苦味成分であるカテキン類の生成が抑えられ、甘味や旨味が際立った製品を生産することが可能となります。

営農型太陽光発電の架台を碾茶棚として活用することで、従来の直掛けによる被覆作業の負担軽減、さらに人件費の削減にもつながります。

遮光と栽培管理の合理化を同時に達成できる点で、碾茶との相性は非常に高いと言えるでしょう。

③パネルの設置条件と農地活用

営農型太陽光発電の設置には、「農地法」による営農継続の条件を満たす必要があります。

これは発電を行いながらも、農業が主たる目的であることを制度上求められるためです。

パネルは日射量を適度に制御しつつ、茶木の生育を阻害しないよう角度や配置が調整されます。

また、トラクターなどの農業機械が圃場内を問題なく走行できるよう、高さや支柱間隔にも配慮が必要です。

このような設計の最適化には、対象品種の特性や地域の気象条件を加味したカスタマイズが重要となります。

④TEA ENERGYによる茶畑導入事例(静岡県菊川市)

静岡県菊川市では、TEA ENERGYが主体となって営農型太陽光発電設備を活用した碾茶栽培の実証プロジェクトが進行しています。

この取り組みでは、太陽光パネルを従来の被覆棚の代替設備として設置し、日射の制御と発電を両立する栽培体系が構築されています。

太陽光発電設備を栽培棚として茶農家に無償提供し、設備投資にかかる経済的負担を解消するスキームを採用しているのが特徴です。

農家は設備費用の負担なしに高品質な遮光環境を確保でき、栽培管理に専念できるため、省力化と品質向上の両立が可能となっています。

本件は、農林水産省『営農型太陽光発電 取組支援ガイドブック(2025年度版)』の取組事例として紹介されており、再生可能エネルギーと地域の伝統農業の融合による、持続可能なモデルとして注目されています。

遮光がもたらす碾茶の品質アップ効果

遮光は、碾茶の品質向上において最も重要な栽培技術のひとつです。本章では、光環境が茶葉に及ぼす影響を科学的な観点から整理し、その結果として得られる品質改善の具体例を紹介します。

①アミノ酸量が増える理由

碾茶をはじめとした茶の旨味を構成する主要な成分のひとつがテアニンを中心とした遊離アミノ酸です。

これらの成分は、茶樹が日光を受けるとカテキンへと変化していく性質を持っています。

そのため、被覆によって光合成を抑制することで、アミノ酸の分解を防ぎ、旨味成分が葉内に多く残存するという効果が得られるのです。

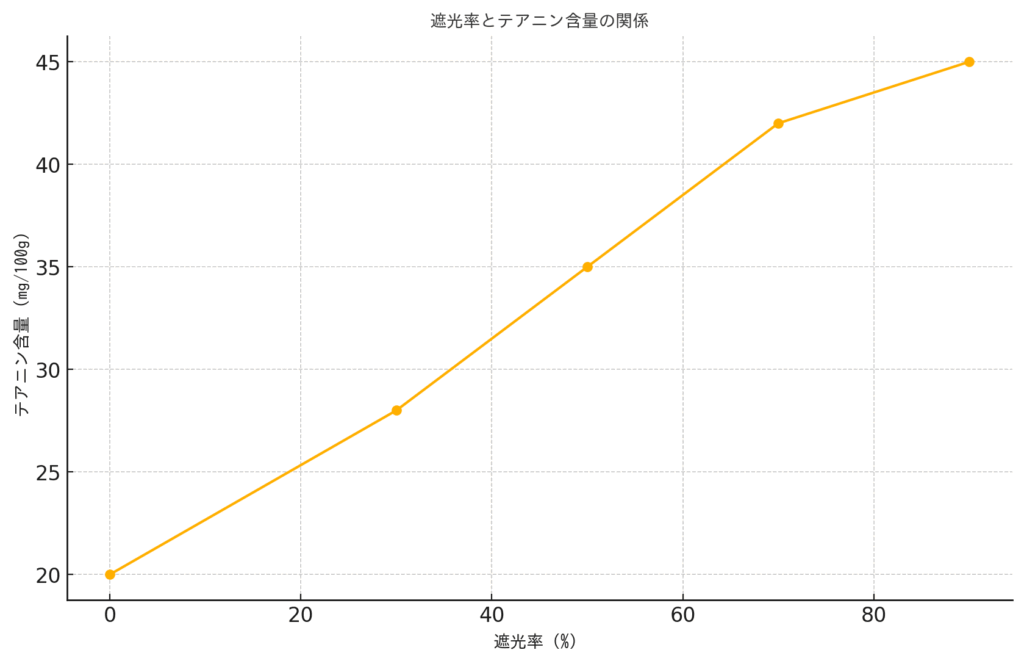

実際、農研機構や地方自治体の研究例では、被覆開始後おおむね15〜20日、遮光率70〜85%程度の条件で、未被覆区よりテアニン含量が増加する傾向が報告されています。

このような成分の変化が、碾茶の高品質化に直結している点は広く知られており、遮光管理の重要性を裏付けるデータといえます。

②苦味を抑える光環境

光合成によって生成されるカテキン類は、高い機能性を持つ反面で茶の苦味や渋味の要因となります。

とくに強日照環境下ではこれらの成分が増加するため、味覚上の「角(かど)」が強く感じられる傾向にあるのです。

一方で、遮光を施すことでこれらの成分の生成が抑えられ、口当たりがよりまろやかで雑味の少ない風味に仕上がることが確認されています。

営農型太陽光発電のパネルは、こうした遮光効果を長期間安定的に得る手段として有効であり、遮光資材の代替としても機能しうる技術です。

栽培工程の簡素化と品質向上の両立が図れる点において、今後の標準技術化が期待されています。

③香り・色味の改善ポイント

碾茶の評価においては、味だけでなく「香り」や「色味」も極めて重要な指標です。

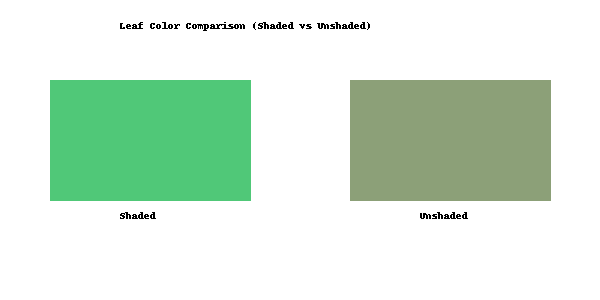

遮光によってクロロフィル(葉緑素)の分解が抑制されるため、葉色は鮮やかな緑を保ちやすくなります。

また、被覆期間を適切に管理することで、加熱加工時に発生する独特の香気成分(ピラジン類など)が形成されやすくなると報告されています。

こうした被覆の効果は抹茶として使用された際の芳香にも寄与するため、碾茶の評価に大きく影響するのです。

こうした生理的な変化は、パネルによる遮光環境でも再現が可能であり、実際の導入農家でも葉色・香りともに良好な結果が得られています。

④品質評価と出荷基準の変化

一般的に、碾茶はアミノ酸含量や葉の色味などが高評価につながりやすくなっています。

海外輸出はもちろん抹茶原料としての用途でも、営農型太陽光発電を活用することで得られるテアニン量や鮮やかな色味が武器になることは確実です。

また、脱炭素といった環境配慮の観点からも海外で注目されているため、競争力のある生産体制として大きなメリットをもたらすと考えられます。

結果として、販売価格の向上や取引先の拡大につながる可能性があることから、将来的には栽培方針のひとつとして検討する価値は十分にあるといえるでしょう。

碾茶向けおすすめ品種8選と選び方

遮光による品質向上は前段で触れたとおりですが、基本的に日照量が少なければ収量は減少する傾向にあります。

そこで注目すべきなのが、碾茶栽培と遮光環境に適した品種の選定です。

本章では、現在流通している代表的な品種に加え、今後の活用が期待される新規品種についても詳述します。

- ①やぶきた:定番で安定した品種

- ②ごこう:香り豊かで色鮮やか

- ③さみどり:甘みが強くて人気

- ④おくみどり:晩生で被覆適正が高い

- ⑤在来種:個性派で高単価狙いも可能

- ⑥つゆひかり:日陰環境で甘みアップ

- ⑦しずゆたか:新登場の期待品種として注目

- ⑧目的別おすすめ品種チャート

①やぶきた:定番で安定した品種

「やぶきた」は日本国内の茶産地で最も広く普及している品種であり、静岡県においても約9割の栽培面積を占めています。

炭疽病や輪斑病に対してやや弱いとする報告がある一方で、耐寒性や収量性がバランス良く備わっており、特に収穫・加工における安定性の高さが特徴です。

一方で、遮光環境下でのアミノ酸蓄積量は他の専用品種に劣る場合があり、碾茶用としては中位評価にとどまることもあります。

ただし、既存設備や農家のノウハウを活かしやすく、導入障壁が低い点では引き続き有力な選択肢といえるでしょう。

②ごこう:香り豊かで色鮮やか

「ごこう」は京都府で育成された品種で、抹茶原料として高く評価されています。

遮光栽培により特有の香気成分が際立ち、碾茶・抹茶向けに適した品種とされます。

葉色も非常に鮮やかで、製茶後の見栄えが優れていることから、高級グレードの原料として利用されることが多い品種です。

ただし、病害虫への耐性がやや弱いため、栽培にはある程度の技術的配慮が求められます。

③さみどり:甘みが強くて人気

「さみどり」は、甘みが強く、まろやかな味わいが特徴の京都府由来の品種です。

光合成抑制下でもアミノ酸の保持率が高く、碾茶栽培における品質指標でも上位に位置付けられます。

茶葉の柔らかさも加工工程で有利に働くため、抹茶加工時の粉砕適性も高く、非常に扱いやすい品種です。

近年では静岡県でも一部導入が進みつつあり、広域的な展開が期待されています。

④おくみどり:晩生で被覆適正が高い

「おくみどり」は、晩生で被覆適性があり、碾茶原料としての評価が高い品種です。

遅霜の被害を受けにくいほか、赤焼病に対する圃場抵抗性が強いという報告もあります。

やや控えめな香気ではあるものの、遮光環境下ではテアニン含量が高く、碾茶用途にも対応可能です。

主に中山間地での活用が見込まれ、持続的な栽培体系に適した品種として評価されています。

⑤在来種:個性派で高単価狙いも可能

在来種は、地域ごとに異なる遺伝的背景を持つ希少な茶樹群を指します。

品種登録されていないものの、特有の香りや個性的な味わいが魅力であり、少量生産・高付加価値の路線で注目されています。

碾茶向けに選抜された事例は少ないものの、特定の市場やブランド形成において活用されるケースがあります。

安定供給には課題も残るため、導入にはマーケティング戦略と連動させた展開が推奨されます。

⑥つゆひかり:日陰環境で甘みアップ

「つゆひかり」は、あさつゆと静7132の交配によって生まれた品種で、やや早生で収穫時期が早いのが特徴です。

遮光下でもテアニンの蓄積が安定しており、甘みの強い茶に仕上がる傾向があります。

多収で葉色も明るく、遮光によってより品質が高くなることから、煎茶だけでなく抹茶としても注目を集めている品種です。

栽培面ではやぶきたと同様の管理が可能で、品種転換のハードルが比較的低いことも利点です。

⑦しずゆたか:新登場の期待品種として注目

「しずゆたか」は、静岡県農林技術研究所茶業研究センターが約30年の歳月をかけて育成した新規登録品種であり、2023年に名称が公表されました。

この品種は収量性が非常に高いことが特徴で、「やぶきた」と比較して約2倍とされています。

加えて、茶業において深刻な病害である炭疽病に対して非常に強い耐性を示し、有機栽培との親和性も高いことが特徴です。

主にペットボトル用途や海外向けの茶製品への展開が想定されていますが、遮光環境下におけるテアニン保持性能についても今後の研究が期待されています。

現時点では苗木出荷が始まったばかりの段階ではありますが、「次世代のスタンダード品種」として、今後の普及が注目されています。

⑧目的別おすすめ品種

最後に、用途別のおすすめ品種を以下の表に整理します。栽培条件や出荷先のニーズに応じた選定の参考にしてください。

| 品種 | 摘採期 | 主な用途 | 被覆との相性 | 補足 |

|---|---|---|---|---|

| やぶきた | 中生 | 幅広い | ○ | 安定型の定番。設計しだいで対応可。 |

| ごこう | 中晩生 | 玉露・碾茶 | ◎ | 覆い香が出やすい、濃い余韻。 |

| さみどり | 中生 | 碾茶・玉露 | ◎ | 色が冴えて香味も良好。 |

| おくみどり | 晩生 | 碾茶・抹茶原料 | ○ | 濃緑でやわらかな味わい。 |

| 在来種 | 可変 | 用途いろいろ | △〜○ | 個性が出やすい。ばらつきは要設計。 |

| つゆひかり | やや早生 | 煎茶〜てん茶 | ○ | 明るい緑とすっきりした甘み。 |

| しずゆたか | 晩生 | 煎茶・加工 | ○ | 面積拡大や量の確保に向く。 |

凡例: ◎=相性が高い/○=良い/△=設計次第。

注意: 効果は遮光率・期間・開始時期・被覆法によって変わります。

有機栽培との相性と導入のポイント

有機農業の普及が進む中、営農型太陽光発電との併用は持続可能な碾茶栽培の選択肢として注目されています。本章では、農薬使用の制限、雑草管理、設備設計、有機認証との関連など、実践にあたっての重要事項を整理します。

①農薬制限とパネル設置の好相性

有機農業では、合成農薬や化学肥料の使用が原則として禁止されています。

このため、病害虫や環境ストレスに対する管理には、物理的・構造的手段が求められることが特徴です。

営農型太陽光発電は、パネルが直射日光や強風を緩和する「バリア」として機能し、茶木へのストレス軽減につながります。

特に高温障害の防止や葉焼けの抑制など、農薬に依存しない栽培管理が可能となる点で、有機栽培との親和性は非常に高いと考えられます。

②草管理と日射制御の工夫

有機栽培における大きな課題となるのが雑草管理です。

太陽光パネルの下では光が部分的に遮られるため、地表の温度や湿度が変化し、草の繁茂が抑えられるケースもあります。

また、パネルの配置によって通風や日照の強弱を制御できるため、草の生育抑制に加え、適切な環境調整が行える利点もあります。

ただし、全面的に雑草が減るわけではないため、刈払いやマルチングなどとの組み合わせが現実的です。

日射・水分・温度といった複数の環境要因に対して、立体的に設計することが重要になるといえるでしょう。

③茶葉の品質を守る設計方法

パネルの配置や角度は、遮光率と光分布を決定づける重要な要素です。

碾茶の場合は特に、アミノ酸含量の確保と葉色の維持が重要視されるため、均一な遮光が求められます。

一方で、光が不足しすぎると生育が遅れたり、徒長などの問題が発生したりするため、日射量を30〜50%程度に制限する設計が一般的とされています。

営農型太陽光発電では、パネル間のスペーシングや方位、傾斜角などを自由に設計できるため、栽培目標に応じた最適化が可能です。

この点において、従来の被覆資材よりも高い柔軟性と再現性が確保されるといえるでしょう。

④有機JAS認証との組み合わせ

有機農産物の認証制度である「有機JAS」においては、光環境そのものへの規定は存在しないものの、栽培管理の全体設計が審査対象です。

営農型太陽光発電の導入は、前述の特徴によって化学資材の使用削減、環境負荷の低減、施設資材の長寿命化といった評価項目で有利になる可能性があります。

また、再生可能エネルギーを活用する農場として、ブランド力や販促面でも訴求力が高まるケースが見受けられます。

すでに一部の自治体では、太陽光設備と有機認証の同時取得を支援する取り組みも始まっており、制度活用の余地も広がっている状況です。

このように、有機認証と設備導入を連携させたアプローチは、次世代の農業経営モデルとして期待できると考えられます。

営農型太陽光発電が広げるお茶づくりの未来

本章では、営農型太陽光発電の普及がもたらす中長期的な展望について検討します。新規就農者支援や異常気象への備え、地域経済との連動といった側面から、茶業の未来像を描きます。

①若手農家・新規参入への後押し

農業の高齢化が進行する中で、新規就農者や若手経営者の確保は喫緊の課題です。

営農型太陽光発電の導入は、「スマートで効率的な農業」というイメージを喚起し、若年層の関心を引きやすい側面があります。

また、パネル設置による省力化や遮光によるリスク低減が、経験値の少ない新規参入者にとって安心材料となるでしょう。

特に碾茶のような高付加価値作物では、技術導入と同時にブランド戦略を構築することで、新規農家でも持続的な経営が可能となります。

こうした設備投資と人材育成の連動は、地域の農業継承にも寄与すると期待されます。

②異常気象に強い茶園づくり

気候変動に伴う高温、強風、集中豪雨などの極端気象は、茶樹の生育環境に大きな影響を与えています。

営農型太陽光発電のパネルは、これらの気象ストレスに対して物理的なバリアとして機能し、葉焼けや風害の軽減に有効です。

また、遮光によって地温の上昇を抑えることで、土壌中の微生物環境の安定にも貢献します。

有機農業においては、こうした「予防的管理」が非常に重要であり、設備の持つ環境制御機能が大きな意味を持ちます。

今後、気候リスクに対応する「レジリエントな農業モデル」として導入が進むことが予想されます。

③地域ぐるみのブランド戦略

静岡県菊川市では営農型太陽光発電を活用した碾茶栽培が実現しており、「エネルギー循環型の茶産地」としての地域ブランディングが進んでいます。

この取り組みは、環境配慮型農業の推進だけでなく、再生可能エネルギーとの融合による新たな価値創出を目的としていることが特徴です。

静岡県は本プロジェクトをAOIフォーラム(オープンイノベーション型事業化促進事業)に採択し、行政も一体となって支援を行っています。

こうした取り組みはSDGsの文脈でも評価が高く、農林水産省によって優良事例として紹介されました。

今後、持続可能な農業と地域経済活性化を同時に推進するモデルとして、全国的な展開が期待されています。

④次世代農業としての注目度

日本政府や自治体が推進する「スマート農業」や「グリーントランスフォーメーション(GX)」の文脈において、営農型太陽光発電は注目度の高い技術です。

デジタル農業機器との連携や、気象センサーと組み合わせた環境制御、農地管理の可視化といった展開も期待されます。

さらに、企業や大学との連携による実証実験やデータ活用により、エビデンスベースの栽培技術が確立されつつあります。

碾茶のように高度な管理が求められる作物においては、こうした先進技術との融合が品質向上と持続可能性の両立を実現する鍵となります。

農業の未来を切り拓くイノベーションとして、今後も積極的な情報発信と技術共有が求められる分野です。

営農型太陽光発電は、単なる再生可能エネルギーの導入にとどまらず、碾茶をはじめとした高品質茶の栽培環境としても有効であることが明らかになってきました。

遮光によるアミノ酸の増加や香り・色味の改善は、品質向上に直結し、市場での評価にも好影響を与えています。

品種選定においても、「やぶきた」などの定番から、「しずゆたか」のような新規品種まで、多様な選択肢が存在します。

また、有機栽培との高い相性や異常気象に対するリスク分散効果も見逃せません。

営農型太陽光発電の導入は、環境負荷の低減、労力の軽減、品質とブランド価値の向上を同時に実現し得る、新しい農業のかたちです。

これからの茶づくりを持続可能かつ高付加価値に進化させたいとお考えの方にとって、本記事の内容が有益な指針となれば幸いです。

編集方針

本記事は営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の視点から一般情報を整理したもので、品種特性・病害抵抗性は病害別・地域条件で異なります。

品種導入や被覆設計に関しては、地域の試験研究機関・普及指導の指針をご確認ください。

コメント